👉 Le point de départ :

Un.e élève franchit le pas du signalement, malgré les rapports de pouvoir, encore plus marqués dans les relations professeur/doctorant, la peur des conséquences et le sentiment d’illégitimité. L’élève attend légitimement que l’institution déploie des mesures de protection et agisse.

La réalité que j’ai observée à plusieurs reprises :

❌ L’absence de sanction des auteurs : c’est une pratique courante, malgré des faits avérés, consistant à minimiser des faits et ainsi générer un sentiment d’impunité, individuel mais aussi collectif.

Au-delà du risque de réitération pesant sur la communauté étudiante, le risque existe aussi pour l’établissement.

❌ L’éloignement de la victime : bien que les mesures conservatoires concernent uniquement l’auteur, des pratiques persistent consistant en des changements de groupe de TD, de proposition de « départ volontaire » vers une autre filière, la mise à l’écart progressive des groupes associatifs…

❌ Des mesures de rétorsion : qu’elles proviennent du collectif d’étudiants, de l’entreprise (si alternance) ou de l’établissement lui-même, ces mesures sont strictement interdites par la loi mais restent encore fréquentes.

Elles peuvent prendre la forme d’une exclusion progressive ou bien visible (groupe de travail, projets divers), des difficultés soudaines à conduire des projets ou faire aboutir des démarches, une notation plus sévère, un retrait d’opportunités (stage…).

⛔ La victime paie le prix de sa propre dénonciation.

⚠️ Ces constats ne sont pas isolés

L’étude du Défenseur des droits « Dénoncer les discriminations vécues à l’université » confirme ces observations : arrangements informels privilégiés, éloignement des victimes, représailles contre les dénonciateurs, inertie institutionnelle banalisée.

Les conséquences ?

❌ Pour les victimes : troubles psychologiques, perte de confiance en l’institution, arrêt des études…

❌ Pour l’université : défiance généralisée, impunité, perpétuation des situations, culture du silence. Ce qui constitue un risque juridique certain.

Qu’est-ce qu’une vraie protection ?

Les établissements universitaires ont une obligation de sécurité envers leurs étudiants et personnels. Cette protection devrait garantir :

✅ Le maintien dans la formation (pas d’éloignement de la victime)

✅ Des mesures conservatoires qui visent l’auteur présumé, non la victime

✅ Une enquête sérieuse et impartiale

✅ Un accompagnement de la victime (psychologique, pédagogique)

✅ Une sanction effective en cas de faits avérés

✅ Une surveillance active contre toute représailles, à court et moyen terme.

Signaler, c’est faire confiance à l’institution.

Or, une structure dans laquelle il y a peu de signalements n’est pas le signe d’une structure saine. C’est une structure dans laquelle la confiance est rompue et la parole n’est pas libre.

Etude disponible ici 👉 https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=22182

Auteur/autrice : Coraline Caïa

🔍 Focus sur l’enquête interne

Quand la mobiliser ? Est-elle obligatoire ? Quel est son objectif ?

Faisons le point.

1️⃣ L’employeur peut mobiliser une enquête interne dans plusieurs cas de figure :

✅ Il a un doute sur une situation et notamment sur sa matérialité

Exemple : des comportements laissent penser qu’un collaborateur adopte des comportements harcelants, mais rien n’est formellement établi.

✅ Il a une certitude, mais souhaite connaître l’ampleur des faits

Exemple : un cas de harcèlement est avéré, l’employeur s’interroge sur l’existence d’autres victimes potentielles.

2️⃣ L’évolution jurisprudentielle sur l’obligation d’enquête

📌 Dès 2005, la jurisprudence administrative considère l’enquête comme un moyen parmi d’autres de rechercher des éléments matériels comme preuve d’agissements fautifs (CAA Douai, 5 juillet 2005, Mme Suzanne X, n°04DA00555).

📌 En 2019, la Cour de cassation estime l’enquête obligatoire pour tout employeur qui a connaissance de faits pouvant s’apparenter à du harcèlement. À défaut, la situation est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur (Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551).

📌 En 2024, la Cour de cassation nuance sa posture, et estime que l’enquête n’est pas une mesure obligatoire. Elle reste toutefois un moyen recommandé, l’employeur devant avoir pris des mesures de nature à remplir son obligation de sécurité (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975).

3️⃣ Dans tous les cas, le juge vérifie que l’enquête soit conduite de manière rigoureuse, sérieuse, impartiale.

Une enquête interne maladroite et partiale constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631).

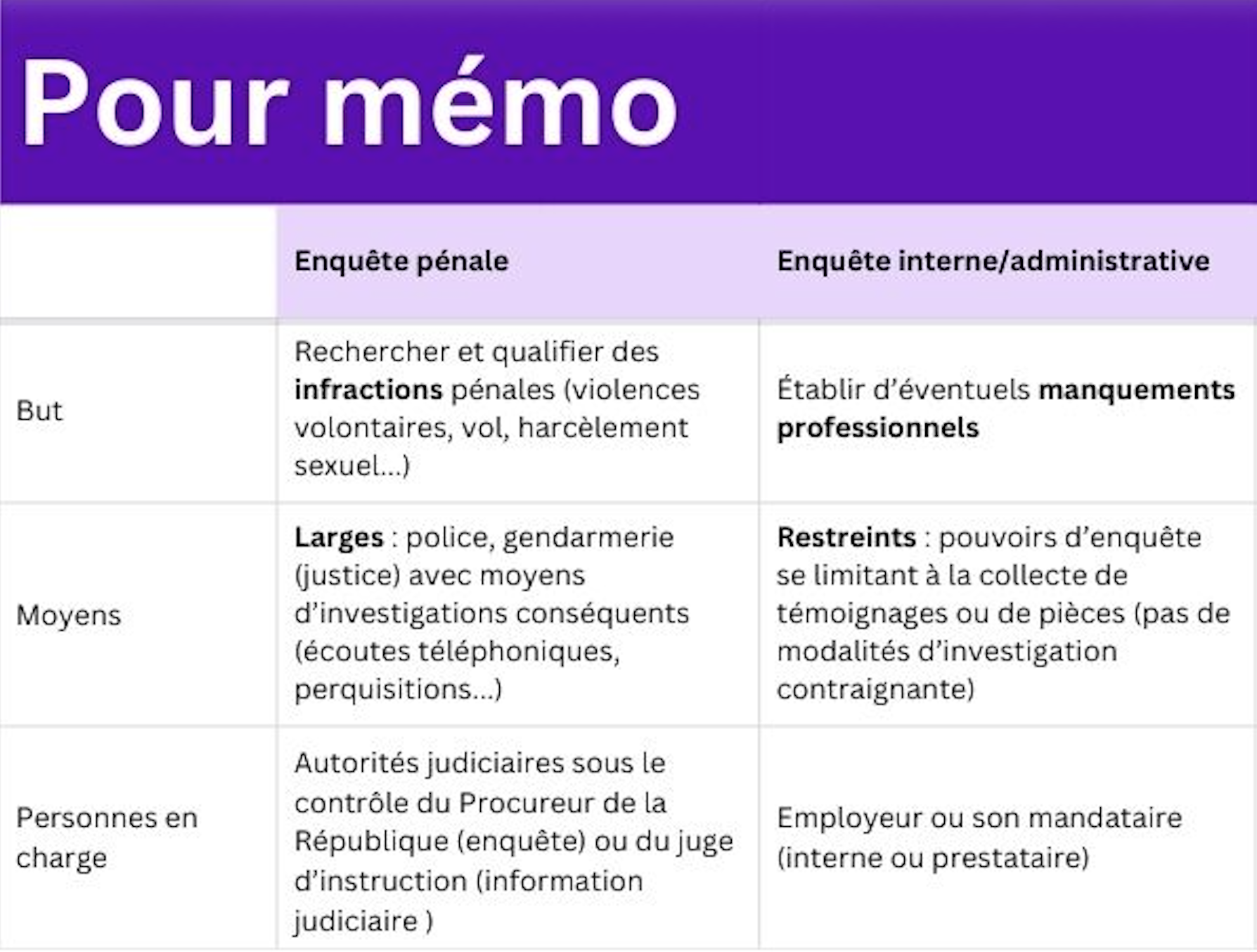

4️⃣ L’objectif d’une enquête interne n’est pas de qualifier juridiquement des infractions pénales, mais de matérialiser et caractériser des manquements professionnels.

Le Conseil d’État a indiqué qu’il importe peu à l’employeur public de qualifier juridiquement des faits, dès lors que ceux-ci sont caractérisés au regard des manquements aux obligations professionnelles des agents (CE, 12 avril 2021, n°435774).

Cette distinction est cruciale car elle permet de :

✅ Sécuriser la démarche de l’employeur, en s’attacher à caractériser des fautes professionnelles

✅ Éviter les erreurs de qualification juridique

✅ Se concentrer sur ce qui relève de la responsabilité employeur

✅ Sanctionner disciplinairement sans attendre une condamnation pénale

En résumé :

L’enquête interne n’est pas strictement obligatoire, mais reste un moyen sûr pour l’employeur de remplir son obligation de sécurité, à la condition qu’elle soit conduite selon une méthodologie structurée et éprouvée.

⭕ Le rapport annuel 2026 du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes sur l’état du sexisme en France

En complément des travaux en psychologie initiés par Susan Flicke et Peter Glick en 1996, le HCE identifie 2 formes de sexisme complémentaires formant un système cohérent genré et inégalitaire :

❌ un sexisme hostile, soit la misogynie ou le rejet des femmes et la légitimation des violences et discriminations à leur encontre.

⚠️ 10 millions de personnes en France adhèrent de manière ostensible à cette idéologie, dans l’ensemble des catégories sociales.

❌ un sexisme paternaliste ou faussement bienveillant, socialement très ancré et accepté, qui perçoit les femmes comme des êtres fragiles, nécessitant une protection constante et les enfermant dans des rôles spécifiques souvent traditionnels.

⚠️ 12,5 millions de personnes y adhérent de manière claire et affichée, le reste de la population pouvant y souscrire au moins ponctuellement.

Les discriminations sont présentes dans l’ensemble de la société : dans l’espace public, le sport, en politique, sur les réseaux sociaux, dans la sphère domestique. Au travail, 49% des femmes déclarent avoir été confrontée à des discriminations, les écarts de rémunération persistant à hauteur de 4% dans le secteur privé.

Ce qui en fait une dimension systémique, participant du continuum des violences, théorisé en 1987 par Liz Kelly.

👉 Le sexisme dit ordinaire fait de remarques anodines, commentaires sexistes, graveleux, dévalorisantes, comportements humiliants, créent un climat propice à des violences plus graves.

Outre des développements importants concernant le cybersexisme et la lutte contre le cyberharcèlement dont les femmes sont l’objet (elles représentent 84% des victimes en ligne), un focus sur les mouvements masculinistes met en évidence que :

❌ 60 % des hommes pensent que « les féministes veulent que les femmes aient plus de pouvoir que les hommes », reflétant une vision du féminisme comme une menace pour les hommes.

❌ 60 % des hommes estime que « les féministes ont des demandes exagéré envers les hommes », alimentant un discours de victimisation masculine

❌ 39 % des hommes et 25 % des femmes estiment que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société.

Bien qu’il se présente comme le symétrique du féminisme qui vise l’égalité entre les sexes, le masculinisme défend une idée réactionnaire fondée sur la réaffirmation de la suprématie masculine, avec un discours reposant sur une rhétorique victimaire. Dans ces conditions, le masculinisme constitue une menace à l’ordre public et est désormais un enjeu de sécurité nationale.

Quelques recommandations :

✅ Garantir l’éducation notamment via l’effectivité des projets EVRAS

✅ Poursuivre la formation à l’âge adulte, notamment en milieu professionnel

✅ Renforcer et appliquer les mécanismes de régulation numérique…

Le rapport disponible ici 👉 https://lnkd.in/dQxVQP6z

⚖️ Sexisme, racisme : comprendre la différence entre discrimination systémique et manifestations individuelles

J’ai eu le plaisir d’animer une formation au SDMIS de Lyon sur la prévention du sexisme, harcèlement et discrimination au travail.

L’occasion de revenir sur une question essentielle : quelle différence entre discrimination systémique et manifestations individuelles ?

❎ Les 26 critères de discrimination

La loi reconnaît 26 critères de discrimination, parmi lesquels le sexe, le genre, l’origine ethnique, la nationalité…

❎ Le sexisme : une discrimination systémique

Statistiquement, les femmes sont davantage victimes de sexisme que les hommes.

Au-delà des manifestations individuelles, le sexisme a une dimension systémique. Concrètement, cela signifie qu’être une femme peut :

• freiner l’accès à l’emploi, ralentir l’évolution de carrière

• empêcher l’accès à un crédit : https://h7.cl/1hQxa

• augmenter les risques d’agression, violence et harcèlement

Si des hommes peuvent subir des manifestations sexistes de manière individuelle, il n’existe pas de dimension systémique où être un homme empêcherait l’accès à l’emploi, aux responsabilités ou à la sécurité.

❎ Le racisme procède de la même logique, s’exerçant à l’échelle de la société, dans toutes ses sphères : professionnelle, personnelle, institutionnelle.

Être racisé est un facteur de discrimination qui restreint, complexifie, voire empêche l’accès à l’emploi.

Les chiffres le montrent : selon l’étude de la Dares – ministère du Travail et de l’Institut des Politiques Publiques (IPP) de 2021, les personnes avec un nom à consonance maghrébine doivent envoyer 1,5 fois plus de CV pour obtenir le même nombre de réponses positives qu’une personne avec un nom à consonance française 👉 https://h7.cl/1mOaC

À l’inverse, être blanc ou perçu comme tel n’empêche pas l’accès à un emploi, un bien ou un service. C’est pourquoi parler de « racisme anti-blanc » n’a pas de validité systémique.

Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir des manifestations ponctuelles, individuelles, de propos ou comportements racistes envers des personnes identifiées comme blanches. Mais cela ne crée pas de barrières structurelles dans l’accès à l’emploi, au logement, aux services.

✅ En formation, comprendre cette distinction permet de :

• Mieux identifier les risques dans l’organisation

• Sortir des faux débats (« et le sexisme anti-hommes alors ? »), car reconnaître des manifestations individuelles n’équivaut pas à nier la dimension systémique

• Prioriser les actions de prévention, avec un traitement égalitaire.

Merci au SDMIS de Lyon et pour cette journée et au CNFPT Auvergne-Rhône-Alpes pour son organisation.

Et vous, comment abordez-vous ces questions dans vos formations ou vos organisations ?

📲 Violences sexistes et sexuelles en 2026 : quand la technologie et l’impunité aggravent la crise

En 2026, une IA peut « dénuder » des femmes vivantes ou décédées en quelques clics. En 2025, 1 femme sur 4 en Europe a été victime de deepfake pornographique.

Des photos volées dans des vestiaires ou des cabines d’essayage circulent sur des forums ou dans des groupes d’hommes, qui s’échangent des conseils pour violer leurs conjointes, compagnes, collègues…

En France, 1 femme sur 10 a subi des violences conjugales en 2025, et un féminicide a lieu tous les 2,5 jours.

❌ Cela vous paraît exagéré ? C’est l’actualité de ces derniers jours et semaines…

Sans surprise, le monde du travail n’est pas exempt de sexisme ou de VSS. Il est le reflet de ce qui se passe à grande échelle dans la société. A l’échelle mondiale, d’après l’ONU, 9 personnes du 10 ont des préjugés sexistes. 80 % des femmes sont la cible de propos, comportements et attitudes sexistes en milieu professionnel, tous secteurs confondus.

👉 D’où l’urgence de former cadres et équipes à définir, repérer, prévenir et agir face aux VSS.

Cela passe par :

➡️ des apports théoriques visant à comprendre les mécanismes de domination, de culpabilisation et de banalisation des violences. Par exemple, saviez-vous que 63% des victimes de VSS au travail ne signalent pas les faits par peur des représailles ou par manque de confiance dans les procédures internes ?

➡️ des ateliers pratiques pour repérer des signes (allant de l’absentéisme répété aux changements de comportement) et maîtriser les techniques d’entretien pour recueillir une parole, même en tant que non-manager. Cela permet de réduire les risques personnels (disciplinaires) et collectifs notamment d’engagement de la responsabilité des organisations,

➡️ une connaissance juridique des rôles et responsabilités de chacun.e dans le traitement et la gestion de situations…

Tout le monde a un rôle à jouer, même minime, dans le positionnement du curseur social face à des comportements qui ont longtemps bénéficié d’une impunité généralisée mais dont la documentation montre qu’ils ont des répercussions, individuelles et collectives, et des coûts financiers réels.

⚠️ La formation n’est pas une option mais une nécessité.

👉 Et vous, avez-vous déjà formé.e à la prévention des VSS ?

Savez-vous comment réagir si un.e collègue vous explique être victime de telles violences ?

Sources : INSEE, Europol, IFOP, ONDRP, Collectif Féminicide par Compagnon

💬 « C’était juste une blague ! » : pourquoi cet argument ne tient pas ?

En formation, cette situation revient systématiquement : la blague sexiste au travail, avec deux situations selon qu’elle pose une difficulté ou non :

1️⃣ Premier cas de figure : la blague mal perçue

La blague sexiste interpelle, heurte, met mal à l’aise. Dans ce cas, il s’agit d’un agissement sexiste prévu par le Code du travail et le Code général de la fonction publique, susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire.

2️⃣ Deuxième cas de figure : la blague « bien perçue »

Tout le monde rit. L’ambiance semble détendue. Personne ne se plaint.

Et pourtant, cela constitue un risque pour l’employeur.

Pourquoi ? Parce que le propos n’en est pas moins sexiste, et que l’article L. 4121-2 du Code du travail impose à l’employeur de prévenir, faire cesser et combattre les risques tenant aux agissements sexistes, au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Etant précisé que cette obligation existe indépendamment du ressenti immédiat des personnes présentes.

🥽 L’analogie avec les EPI (équipements de protection individuelle)

Un salarié qui ne porterait pas son casque sur un chantier indiquant : « Je n’en ai pas besoin, je fais attention ». Même si individuellement ce salarié pense ne pas courir de risque, cette situation constitue un risque pour l’employeur au titre de son obligation de sécurité.

C’est exactement le même raisonnement avec les blagues sexistes : elles créent un environnement de travail à risque, même quand elles semblent acceptées.

👉 Le rôle de chacun

L’article L. 4122-1 du Code du travail le rappelle : il incombe à chaque travailleur de « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Autrement dit, les propos et comportements engagent aussi la sécurité d’autrui.

💥 Pour rappel, un environnement où les blagues sexistes sont tolérées, même « dans la bonne humeur », devient un terreau favorable à des comportements plus graves. Les études le montrent : le sexisme ordinaire favorise les violences sexistes et sexuelles.

En résumé

❎ Blague sexiste mal perçue = agissement sexiste sanctionnable

❎ Blague sexiste « bien perçue » = risque professionnel à prévenir

❎ Dans tous les cas = responsabilité de l’employeur ET des salariés

Alors « c’était juste une blague » n’est pas une défense valable.

Et vous, comment gérez-vous ce type de situation dans vos organisations ?

🔎 Peut-on être sanctionné pour des faits déroulés en dehors du travail ?

➡️ Oui, si ces faits ont un impact sur la vie professionnelle.

🔹 De longue date, la jurisprudence administrative a reconnu ce principe, lié à la qualité particulière de l’agent public, et à ses obligations de probité, dignité y compris en dehors de ses temps et lieu de travail.

👉 Dès 1988, le Conseil d’État d’État concluait à la validité de la sanction pour des faits commis en dehors du service, dès lors qu’ils ont porté atteinte à la réputation de l’administration.

A ce titre, un étudiant a valablement pu être sanctionné par son université, pour des faits déroulés en dehors de l’établissement, qui ont affecté son bon fonctionnement.

Des décisions similaires ont été rendues s’agissant d’agents publics, pour des faits étrangers au service, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur celui-ci.

Cette solution est d’autant plus justifiable dès lors que les faits considérés sont pénalement répréhensibles.

👉 Même sans entacher la réputation de l’administration, ces faits dès lors qu’ils sont incompatibles avec les fonctions, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

A l’inverse et dans la suite logique, des faits d’ordre purement privé et sans retentissement au sein du service, ne sont pas susceptibles de fonder une sanction.

🔹 Ce principe a été affirmé par la Cour de cassation en mars 2025, ce qui est novateur en matière judiciaire. La Haute juridiction validant la sanction pour des faits relevant de la vie personnelle dès lors qu’ils portent atteinte à la santé d’un.e collègue et contreviennent aux obligations découlant du contrat de travail.

Dans cette affaire, le cadre dirigeant d’une association avait été licencié pour faute grave après avoir adressé de nombreux messages à une salariée avec laquelle il avait eu une liaison passée, malgré le refus explicite de cette dernière. Ce qui a généré une situation de mal-être de la salariée, impactant la vie professionnelle et la bonne organisation du travail.

Ces agissements répétés, sur les lieux et temps de travail, à l’encontre d’une collègue en situation hiérarchique inférieure, constituent une pression contraire aux obligations contractuelles. Dans ces conditions, ils justifient une sanction, en l’occurrence un licenciement pour faute grave, dans la mesure où ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Réf : CE SSR, 24 juin 1988, n° 81244 ; CE 27 février 2019, n° 410644 ; Cass.soc., 26 mars 2025, n°23-17.544 ; CE SSR. 27 juillet 2006, n° 288911 ; CE SSR, 15 juin 2005, n° 261691

💭 Sexisme ordinaire, racisme commun… Et si on arrêtait dès maintenant ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, moment propice aux réunions familiales et professionnelles, parlons de ces « petites réflexions » qui semblent anodines mais qui façonnent insidieusement nos sociétés.

❌ Le sexisme ordinaire : plus qu’un simple mot

Le sexisme ordinaire, c’est cet ensemble de propos, de non-dits, d’attentes et de codes sociaux qui varient selon le genre de la personne.

En pratique, cela donne :

➕ « Elle jure comme un charretier » → on attend des femmes qu’elles soient douces et policées, avec des impacts concrets et documentés par exemple sur l’orientation professionnelle 👉 https://lnkd.in/gpSRPcDJ

➕ « Un homme, ça ne pleure pas » → verrouillant l’expression des émotions masculines

Cette dernière injonction a des conséquences dramatiques : en France, le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes (20,8 décès pour 100 000 hommes contre 6,3 pour les femmes en 2022) d’après l’étude 2025 de la DREES.

Les études montrent que les hommes mobilisent beaucoup moins les ressources en santé mentale que les femmes, en partie à cause de ces injonctions de genre qui les empêchent d’exprimer leurs vulnérabilités.

La mécanique discriminatoire est identique quelque soit le critère considéré :

1️⃣ Distinguer en fonction de critères arbitraires (âge, sexe, origine ethnique, état de santé…)

2️⃣ Ériger ce critère en différence

3️⃣ Déprécier ce critère, qui n’est plus objectif, mais devient un marqueur social « négatif »

4️⃣ Discriminer en raison de ce critère, c’est-à-dire prendre une décision au regard de ce seul critère.

⛔ Illustration : les personnes avec un nom à consonance maghrébine doivent envoyer 1,5 fois plus de CV pour obtenir le même nombre de réponses positives.

⁉️ « Pas bien méchant »… Vraiment ?

Le sexisme ordinaire, le racisme commun… ont ça de commun qu’ils participent à cette mécanique discriminatoire, même si cela semble « anodin ».

Or, les études le démontrent : outre le mal-être généré individuellement, le risque de violences, d’exclusion et de discrimination est beaucoup plus important dans des environnements discriminatoires que dans d’autres.

Commençons dès maintenant : arrêter collectivement de faire des réflexions discriminantes, rarement bienveillantes, est déjà un premier pas.

Les « c’est pour rire », « on peut plus rien dire », « c’était pas méchant » participent à maintenir des systèmes d’oppression qui ont des conséquences réelles et mesurables sur la vie des personnes.

📊 L’heure du bilan

Alors que 2025 touche à sa fin, il est temps de faire un petit bilan de cette année avec Projet Callisto :

📈 Une activité en forte croissance

Formations, accompagnements, enquêtes internes, enseignements… Cette année a été particulièrement dense, avec notamment le lancement de deux nouvelles formations (Gestion de situations et RPS) qui ont rapidement trouvé leur public.

😊 Un grand merci à Celia Fernandes

Depuis mai, je navigue en solo, mais je tiens à remercier chaleureusement mon ancienne alternante, pour son travail et son implication sans faille à mes côtés durant ces deux dernières années. Son soutien a été précieux.

📚 2025, c’est aussi le début d’une nouvelle aventure

Cette année marque le lancement de ma thèse, un projet qui me tient particulièrement à coeur, et qui se poursuivra naturellement en 2026 et dont vous pouvez retrouver l’évolution ici 👉 https://projet-callisto.fr/these-recherche/

✋ Merci aux structures qui nous font confiance, année après année. Merci au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Noémie LE MENN, Nathalie CALABRESE, Noémie Brunier, Thibaud Gervasoni, Ecoris, Olivier Lambert, Pascal Blind, frederic castoldi, Valérie DEVILLIERS-HUBERT, Catherine Mulet, et à tous nos partenaires pour ces belles collaborations.

À très vite pour de nouvelles aventures ! 🚀

⚠️ Soumission chimique : de quoi parle-t-on ?

📕 Selon l’article 222-30-1 du Code pénal, il s’agit du « fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ».

Elle fait encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

📊Des chiffres alarmants :

– En 2024 : 327 faits de soumission chimique en vue d’un viol ou d’une agression sexuelle recensés

– En 2022 : 1 229 cas analysés par le CRAFS (Centre de référence des Agressions facilitées par les substances)

– En 2023 : 127 personnes mises en cause, dont seulement 62 procédures poursuivies

– 1 victime sur 10 seulement dépose plainte

– Utilisation de médicaments sédatifs dans 56% des cas.

🔎 Certains signes peuvent alerter :

🔹Amnésie / trous de mémoire

🔹Comportement inhabituel

🔹Somnolence excessive

🔹Troubles de la vision, hallucinations

🔹Vertiges

🔹Nausées et vomissements

🔹Désorientation

🔹Palpitations

🔹Bouffées de chaleur…

La découverte d’indices inhabituels (vêtements en désordre, objets manquants, produits suspects) peut aussi être un signal.

👉 Une violence difficile à reconnaître et à dénoncer

L’actualité récente nous le rappelle : la soumission chimique reste une violence largement méconnue et minimisée, avec des chiffres largement sous-estimés.

Les victimes peinent à prendre conscience de ce qu’elles ont subi en raison :

– du manque de souvenirs clairs

– de l’emprise exercée par l’agresseur

– de la crainte des répercussions sociales et familiales

– de la difficulté à reconnaître et faire reconnaître ces faits.

💥 L’urgence absolue d’agir

Les traces biologiques, substances toxiques et preuves médicales disparaissent en quelques heures ou jours. Agir vite permet de préserver les preuves pour une procédure judiciaire et d’assurer un suivi médical et psychologique adapté.

🆘 Les dispositifs d’aide à connaître

🔗 CRAFS : plateforme nationale dédiée à l’orientation des victimes et à l’accompagnement des professionnels : https://lecrafs.com/

📞 3919 – Violences Femmes Info : gratuit et anonyme, 7j/7

📞 Drogues Info Service : 0 800 23 13 13 : 7j/7 de 8h à 2h

💻 Plateforme de signalement des violences (PNAV) : tchat disponible 24h/24

📞 Viols Femmes Informations : 0 800 05 95 95

🔗 Association MendorsPas : sensibilisation et accompagnement : https://mendorspas.org/

Vous pensez avoir été victime ? Contactez immédiatement le CRAFS !