Quand la mobiliser ? Est-elle obligatoire ? Quel est son objectif ?

Faisons le point.

1️⃣ L’employeur peut mobiliser une enquête interne dans plusieurs cas de figure :

✅ Il a un doute sur une situation et notamment sur sa matérialité

Exemple : des comportements laissent penser qu’un collaborateur adopte des comportements harcelants, mais rien n’est formellement établi.

✅ Il a une certitude, mais souhaite connaître l’ampleur des faits

Exemple : un cas de harcèlement est avéré, l’employeur s’interroge sur l’existence d’autres victimes potentielles.

2️⃣ L’évolution jurisprudentielle sur l’obligation d’enquête

📌 Dès 2005, la jurisprudence administrative considère l’enquête comme un moyen parmi d’autres de rechercher des éléments matériels comme preuve d’agissements fautifs (CAA Douai, 5 juillet 2005, Mme Suzanne X, n°04DA00555).

📌 En 2019, la Cour de cassation estime l’enquête obligatoire pour tout employeur qui a connaissance de faits pouvant s’apparenter à du harcèlement. À défaut, la situation est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur (Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551).

📌 En 2024, la Cour de cassation nuance sa posture, et estime que l’enquête n’est pas une mesure obligatoire. Elle reste toutefois un moyen recommandé, l’employeur devant avoir pris des mesures de nature à remplir son obligation de sécurité (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975).

3️⃣ Dans tous les cas, le juge vérifie que l’enquête soit conduite de manière rigoureuse, sérieuse, impartiale.

Une enquête interne maladroite et partiale constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631).

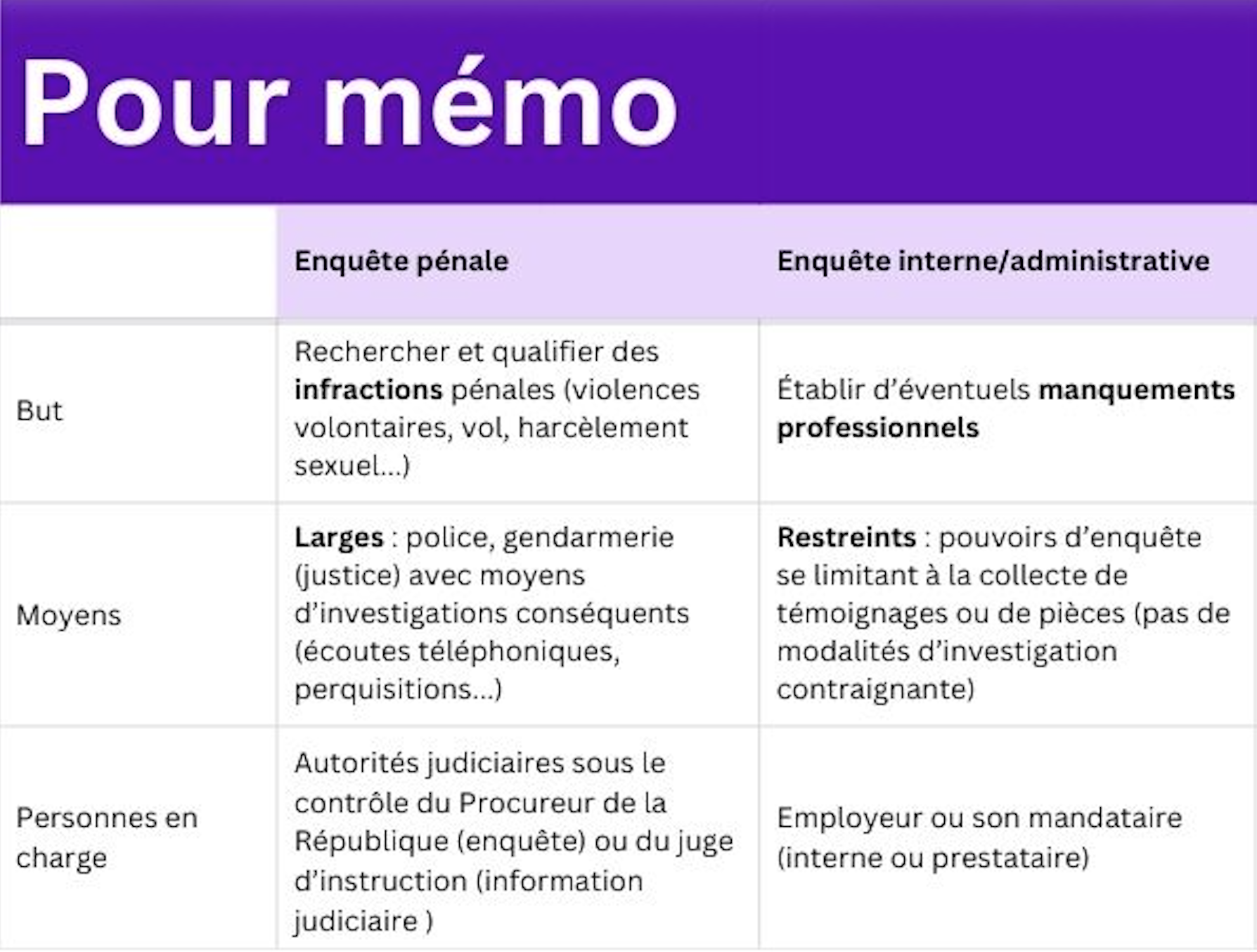

4️⃣ L’objectif d’une enquête interne n’est pas de qualifier juridiquement des infractions pénales, mais de matérialiser et caractériser des manquements professionnels.

Le Conseil d’État a indiqué qu’il importe peu à l’employeur public de qualifier juridiquement des faits, dès lors que ceux-ci sont caractérisés au regard des manquements aux obligations professionnelles des agents (CE, 12 avril 2021, n°435774).

Cette distinction est cruciale car elle permet de :

✅ Sécuriser la démarche de l’employeur, en s’attacher à caractériser des fautes professionnelles

✅ Éviter les erreurs de qualification juridique

✅ Se concentrer sur ce qui relève de la responsabilité employeur

✅ Sanctionner disciplinairement sans attendre une condamnation pénale

En résumé :

L’enquête interne n’est pas strictement obligatoire, mais reste un moyen sûr pour l’employeur de remplir son obligation de sécurité, à la condition qu’elle soit conduite selon une méthodologie structurée et éprouvée.